曾凭借电影《你好,李焕英》一炮而红的贾玲,在影片中那份真挚感人的母女情,赚足了观众的眼泪,这让她一跃成为数十亿票房的导演,到了第二部作品《热辣滚烫》,铺天盖地的宣传焦点,却几乎完全集中在了她身体的变化上。

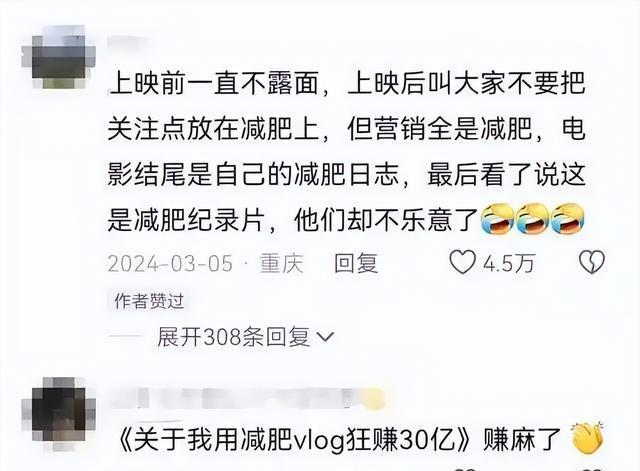

许多走进影院的观众,感觉自己仿佛看了一部漫长的“减肥纪录片”,那份曾被《李焕英》感动的真诚,似乎被一种精心计算的营销策略所取代,不少人认为电影内容空洞,完全是靠着“瘦了100斤”的噱头在“捞金”。

当一个喜剧演员,贾玲那曾经用来逗乐观众、与大家建立亲密联系的身体,不再服务于笑料时,她又发生了怎样什么改变?

那份被撕毁的喜剧契约

贾玲早期的成功,可以说是建立在一份以“胖”为核心符号的“喜剧”上,她的身体,就是她与观众沟通的桥梁。

在她还是个在北京艰难打拼的“北漂”时,一直住在阴暗的地下室,经济拮据到需要姐姐接济,作为一个女相声演员,她甚至在后台都找不到专属的女性更衣室,行业偏见让她步履维艰,是恩师冯巩把她领进了门,不仅给了她演出机会,更是在经济上给予了实实在在的帮助。

为了在男性主导的喜剧圈里站稳脚跟,她选择了一种最直接的方式——利用自己的身材。在2015年的综艺《喜乐街》里,那个“女神与女汉子”的片段让她一夜爆红。

她毫不避讳地用自己的体型自嘲,创造出一个接地气、没心没肺的“女汉子”形象,这种坦然的自我接纳,迅速拉近了她与普通观众的距离,大家都认为她很真实。

在后来的《王牌对王牌》里,她更是将这种特质发挥到了极致,与沈腾的默契搭档,总能带来精彩的节目效果,她用高情商和幽默感,一次次化解场上的尴尬,她的身材,也是她信手拈来的笑料包袱。

这份亲和力,让她收获了极好的观众缘,冯巩曾语重心长地劝告她:“别飘,观众喜欢的是你接地气。”这句话,点明的正是这份“喜剧契约”的核心——真诚、亲民、不装。

可当《热辣滚烫》带着34亿票房的辉煌战绩和瘦身100斤的惊人话题袭来时,她的身体不再是制造笑声的工具,反而成了一个被仰望、被惊叹的“奇观”。

营销的重点,不再是电影故事讲了什么,而是贾玲为了这部电影付出了多大的毅力。

观众被引导着去消费她的减肥过程,而不是角色本身,因此很多人犯了嘀咕:“我花钱进电影院,就是为了看她怎么减肥的吗?这跟我有什么关系呢?”

这种转变,让她与奢侈品牌Prada的合作显得格外突兀,那个曾经接地气的喜剧人,突然走起了“精致人设”,被一些网友评价“面相变苦了”、“没有以前好看了”,甚至被指“端着”,透支了多年积累的好感。

一场献祭式的转型宣言

但如果我们换一个角度看,贾玲的身体变化,或许并非只是为了票房的营销噱头,而更像是一场决绝的“转型宣言”。

她要摆脱的,是那个被固化了的喜剧演员标签,她要确立的,是自己作为一个严肃导演的身份认同,而这背后是她想要牢牢掌控自我叙事、拒绝被外界定义的强大决心。

在《热辣滚烫》中,她身体的变化与角色命运的改写是同步的,这不单单是一个演员为角色的付出,更是导演对自己创作理念的共鸣。

影片中展现的那些高强度的力量训练,清晰的肌肉线条,都在告诉观众,这不是一次为了变美而进行的减肥,而是一次严肃的、专业的身体塑造,她用这种方式,向外界宣告了自己创作的严肃性。

这份决心,不仅仅体现在身体上,为了能全身心地投入到电影事业中,她做出了巨大的牺牲,退出了曾让她国民度飙升的热门综艺,甚至离开了自己一手创办的“大碗娱乐”公司。

这种近乎“断舍离”式的行为,证明了她转型的彻底与决绝。

在一些人看来,这是“捡了芝麻丢了西瓜”,放弃了唾手可得的安逸和流量,但在另一些人眼中,这恰恰是“人生大女主”的姿态,是敢于走出舒适区、打破定义的勇气。

从某种意义上说,她的行为打破了长久以来对于“女喜剧演员”的刻板印象——她们似乎必须扮丑、必须接地气才能被接受,贾玲用自己的行动证明了,女喜剧人也可以拥有更多的可能性。

从那个需要姐姐接济、母亲因意外早早离世、在相声界艰难求生的工薪家庭女孩,到今天手握超过88亿累计票房的顶尖导演,正是她内在力量的外化。

或许,她正是用这种方式,在践行恩师的另一句教诲:“机不我待,机不再来。”她没有被动等待机会,而是主动创造了转型的契机,并用抓住了它。

师承传统与个人野心的博弈

贾玲所引发的巨大争议,其实也折射出一种张力,这种张力,体现在以冯巩为代表的传统曲艺价值观与当代明星商业化运作模式之间的碰撞,贾玲的选择,既是对师承的延续,更是一次决绝的偏离和超越。

谁都不能否认冯巩对贾玲的提携之恩,在她最落魄、住地下室的日子里,是师父带着她四处演出,才让她有了安身立命的根本,冯巩所代表的,是老一辈曲艺人“服务观众、放下身段”的喜剧精神。

贾玲也从未忘记这份恩情,在无数公开场合,她都真诚地表达着对师父的感恩:“没您就没我。”这表明,她内心深处并未想与这份传统彻底割裂。

但现实的路径选择,却清晰地展现了价值观的偏离,师父“别飘”的劝诫言犹在耳,贾玲却转身代言了高奢品牌,开始打造与过去截然不同的“精致人设”。这种行为,与冯巩所倡导的“接地气”背道而驰。

当冯巩在镜头前表示支持贾玲的选择时,那份笑容背后,或许藏着一丝不易察觉的遗憾,老一辈艺术家,看到自己悉心培养的“喜剧好苗子”,最终成长为一位追逐票房的商业片导演,心态想必是复杂的。

这并非简单的对错之分,而是时代浪潮下个人选择的必然结果,在当代的娱乐工业规则里,一个导演的成功,很大程度上是由票房数字来定义的。

贾玲选择追求票房带来的名与利,而不是继续做一个深受观众喜爱的“春晚常青树”,她不再满足于做一个被动的表演者,而是要成为那个制定规则、掌控全局的人,这种选择,或许让一些老观众感到失落,但却是她迈向事业新高峰的必经之路。

结语

如今,贾玲成功与争议,也标志着一个时代的转变:观众与明星之间的关系,正在被深刻地重构,现在的观众,早已不是过去那样单向的信息接收者,他们变得更加挑剔、更加清醒,他们渴望在作品中看到“真诚”。

未来的贾玲,无论选择哪条路,都必须直面一个核心的挑战:如何在实现个人野心的同时,与这群不再“天真”的观众,重新建立起一份牢固的信任,而这份信任,显然无法仅靠下一次身体的极限改造来完成,它最终,还是要回归到作品本身的力量上来。

校对 廖晴

亿策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。